见坏就收

一直头痛,物理上的头痛,从左边的太阳穴到脖子,窸窸窣窣的、沉闷又持续。是不是时间久了,就会适应或者接受这种头痛的感觉?仔细想了想,并不会。

即便确实有人发明了 Radical acceptance(激进的接受)这种词,还是适应不了。因为真的很痛。但确实因为头痛变得很缺乏耐性。觉得不好就说不好,情绪上都懒得发散,总之也是一点用都没有。该食食,该色色,见坏就收。

-

《大西洋月刊(The Atlantic)》前阵子的文章写:「虽然大家都觉得疫情过了,好期待一切回归过去恢复正常。但大家有没有想过过去其实是不正常的,比如书卖不出去了,就应该想想为什么不多做简装书呢。」嗯哼?

读完了一本很尴尬的、畅销、简装书,叫 Never split the difference。基本上它就是站在「人是动物化的、不可靠的、不理性的野兽,情绪化的大脑能够被一种更理性的、能综合解决问题的思维方式控制」的假设上写的。因此作者提出了一个叫 Tactical empathy(战术同理心)的概念,倡导「不要被对方的立场(对方想得到的具体东西)牵着走,而是关注对方的利益(为什么他们要提出这样的要求),这样你就能发现对方到底想要什么,然后以合作的方式营造双赢机会」。

真是一本很无聊的书。毕竟除了真实的疼痛,大多数的客观真相、立场、利益和想要什么都是缺失的。客观因果不存在、主观因果即归纳、归纳的本质就是心理习惯(这三个顿号是休谟说的)。作家的趣味可能是同理心,而我们的趣味是看了之后有所得。

▲ 胶州路上的杂货店,毫不费力地演绎着「静安区的安迪沃霍尔」。

上个月在多抓鱼上买到了 The Lonely City,中文翻译的书名是《孤独的城市》,没有很好,可以有更直接、或者更不直接的译文的。例如《便利店人间》和《人间便利店》,差之千里(别猜了,我也觉得前者比较好)。

说回 The Lonely City,物化了「孤独」这个概念之后,在探讨「艺术家」和「孤独」的关系时,也潜在地传递了「话说得太多会让你和那些在你身边的人感到恐慌;话说得太少,那你几乎就是在拒绝自己的存在。」事情总是说得越多,就越复杂。越复杂,就越不清楚。越不清楚,就不再亲近了。

-

一个在创业的朋友想要通过微信请大家转发 LinkedIn 上的招聘信息,可惜没有找到「转发到微信」这个功能。最后转出去了一个乱糟糟的、没有预览的链接,或是直接贴了 url。朋友大惊失色,仿佛人才流失、公司无法上市都怪没有 LinkedIn「转发到微信」的功能(虽然可能是有的)。

怎么说呢?面对着被宠坏的用户,体验的质量本身也变得缺乏了客观标准,毕竟客观可能就是习惯了呢。资深用户似乎永远能找到适合他们自己的用法,普通用户有多关心用户体验这件事呢。

-

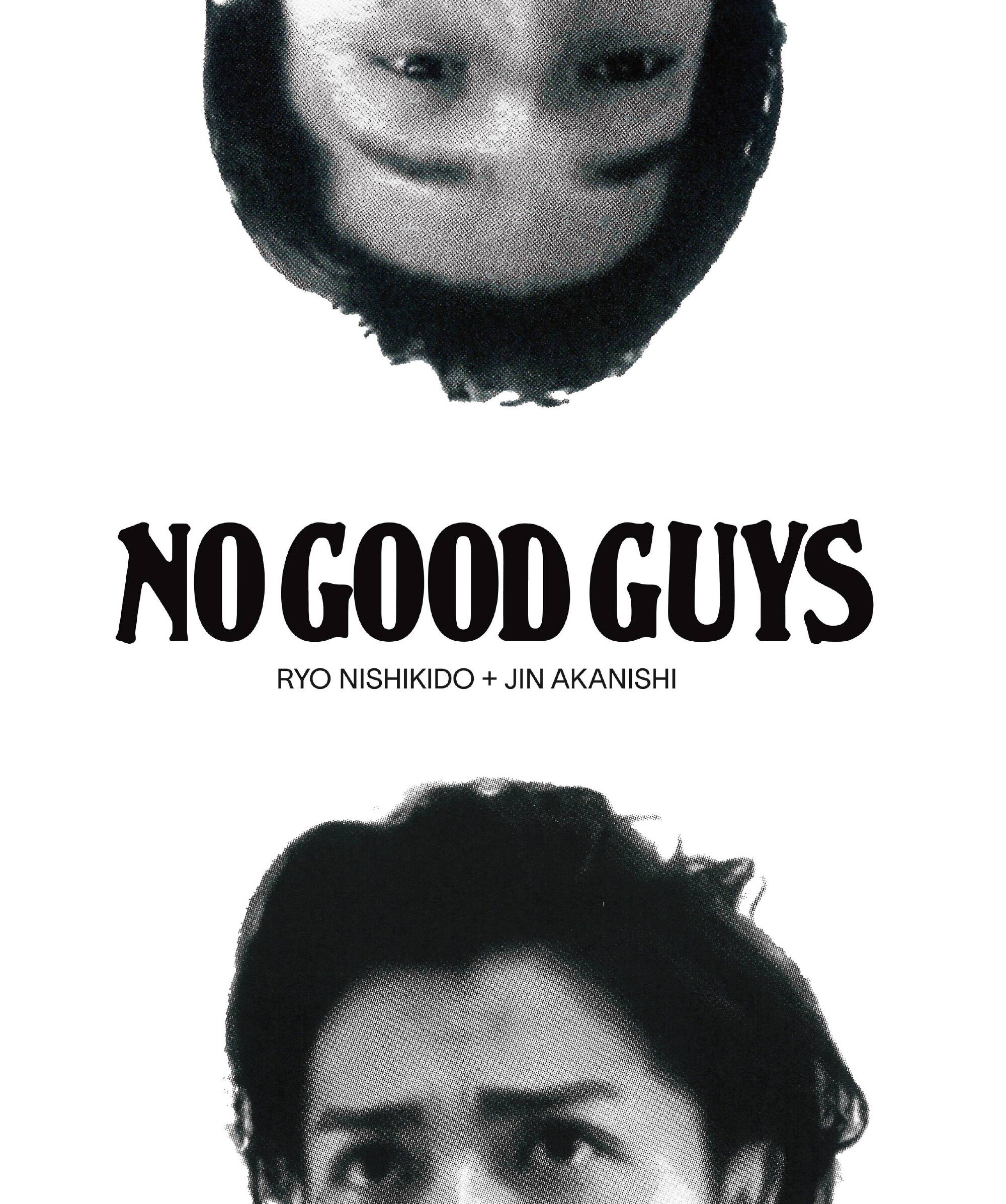

本周份的快乐是 Nylon 出了一期赤西仁和锦户亮的合辑。他们很立体,不只是因为帅。多客观。

以及上个月领养了一只狗儿:一个伙伴、一个朋友、一个玩伴(和很多咬坏的鞋子和狗尿)。人并不因为独处而孤独,就像人并不因身在人群中而不会孤独。那一刻(的头痛)是暂时的,但那感觉是永远的、不客观的。